基本形式さえ押さえれば、手紙を書くのはそれほど難しくありません。

このページでは、友達に送るカジュアルな手紙から、ビジネスレターや目上の人への手紙まで使える基本構成や注意点を説明します。

目次 非表示

手紙文の基本構成

手紙文には以下のような構成要素があります。このうち、本文以外はどれも、相手や状況に応じて省略することができます。

| 前文 | 頭語 時候の挨拶 安否に関する挨拶 感謝やお詫びの挨拶 |

| 主文 | 主文起語 本文(これ以外の要素は省略可) |

| 末文 | 結びの挨拶 結語 |

| 後付 | 日付 署名 宛名 |

| 副文 | 副文起語 追加文 |

前文(書き出し)

前文は用件に入る前の挨拶で、手紙の書き出しにあたる部分です。

頭語

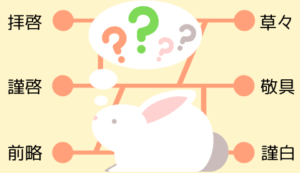

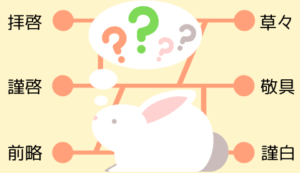

頭語は手紙文の最初に書く言葉で、「拝啓」などがよく使われます。結語とセットで対応する言葉を用います(頭語が「拝啓」なら、結語は「敬具」や「敬白」など)。

| ケース | 頭語 | 結語 |

|---|---|---|

| 一般的な手紙 | 拝啓 拝呈 啓上 一筆申し上げます | 敬具 敬白 拝具 かしこ |

| 改まった手紙 | 謹啓 謹呈 恭啓 謹んで申し上げます | 謹白 謹言 敬白 敬具 かしこ |

| 前文省略 | 前略 冠省 前略ごめんください | 草々 不一 かしこ |

| 急ぎの手紙 | 急啓 急呈 急白 取り急ぎ申し上げます | |

| 返事の手紙 | 拝復 復啓 謹復 お手紙拝見しました | 敬具 敬白 拝具 かしこ |

| 再度の手紙 ※返事が来る前に出す場合 | 再啓 再呈 追啓 重ねて申し上げます |

※ピンク色で示したのは、主に女性が用いる頭語と結語

時候の挨拶

時候の挨拶とは、「新春の候」「木々の緑がすがすがしい今日このごろ」など、季節や折々の風物を織り込んだ挨拶文です。

| 1月 |

|

| 2月 |

|

| 3月 |

|

| 4月 |

|

| 5月 |

|

| 6月 |

|

| 7月 |

|

| 8月 |

|

| 9月 |

|

| 10月 |

|

| 11月 |

|

| 12月 |

|

「候」は「折」や「みぎり」に置き換えてもOK(例:「新春のみぎり」)。

安否に関する挨拶

時候の挨拶の後には、「お変わりありませんか」と先方の安否を尋ねたり、「ご清栄のこととお慶び申し上げます」などと相手の無事や繁栄を祝福する言葉を続けるのが一般的です。

場合によっては、それに続けて「こちらはみな元気にしております」など、自分の無事を伝える挨拶を書きます。

感謝やお詫びの挨拶

日ごろお世話になっていることのお礼や、ご無沙汰のお詫びなどを伝える挨拶です。

前文は頭語から始めて、時候の挨拶、安否に関する挨拶、感謝やお詫びの挨拶と続けるのが基本形式ですが、必ずしもそのすべてを入れる必要はありません。

たとえば、親しい相手への手紙で安否の挨拶だけを書いたり、緊急の用件などで前文をすべて省略したりすることもあります。

関連ページ

手紙の書き出し例文集|ビジネスの挨拶から友達への手紙まで

拝啓・敬具などの意味と使い分け|拝啓と謹啓の違いが分かりますか?

時候の挨拶(季節の挨拶)一覧|ビジネスからカジュアルまで

主文

主文はその手紙の目的である用件を伝える部分です。

主文起語

前文に続けていきなり主文を書くのではなく、行を変え、用件に入ることを示す主文起語から書き始めます。代表的な主文起語には以下のようなものがあります。

- さて

- 早速ですが

- うけたまわりますれば

- まことに申し上げにくいのですが

用件に応じて使い分けますが、迷う場合は、どのような手紙にも使える「さて」を使うとよいでしょう。

なお、前文を省略した場合は主文起語も省き、本文から書き始めます。

本文

相手との関係や手紙の目的を念頭に置きつつ、用件が正確に伝わるよう意識して本文をつくります。本文については、用途別のメッセージ例文集を参考にしてください。

末文(結び)

主文の後には、手紙の締めくくりの挨拶にあたる末文を簡潔に記します。

結びの挨拶

結びの挨拶では、相手の健康を祈る言葉、今後のご愛顧のお願い、伝言の依頼などを記載します。

- ご健康をお祈り申し上げます

- どうぞご自愛ください

- 今後ともよろしくお願いいたします

- 皆様へよろしくお伝えください

- 取り急ぎお礼まで

結語

結語は末文の最後の言葉で、頭語と対応するものを用います。(「拝啓」には「敬具」や「敬白」、「前略」には「草々」や「不一」など)

関連ページ

結びの挨拶|手紙の終わり方・文末に書く締めの言葉

後付

後付には、主に以下の内容を記載します。

- 日付:一般の手紙なら月日だけでも可。儀礼的な手紙の場合は年月日を記載。

- 署名:自分の名前。宛名より大きく書かないように注意。

- 宛名:行頭から、少し大きめの字で書く。敬称は個人なら「様」、組織・団体なら「御中」、教師や医師や士業の方なら「先生」など。

副文

副文は、本題とは別件で軽く伝えたいことがあるときなどに、「追伸」「なお」などの副文起語に続けて記載します。宛名より1行あけ、主文の行頭より2字程度下げて書くのが一般的です。

副文は本文のついでに記すものなので、儀礼的な手紙や、目上の方へ送る手紙には書かない方がよいでしょう。また、物事の繰り返しを連想させ、縁起が悪いことから、結婚祝いやお見舞い、お悔やみなどの手紙においても避けるべきと考えられています。

縦書きの手紙の例文

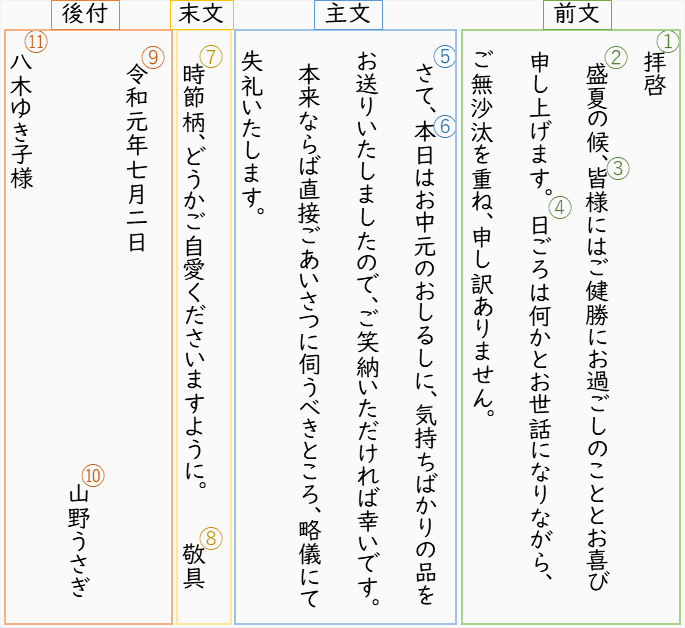

フォーマルな縦書きの手紙

儀礼的な用途や、目上の方への手紙の場合は、縦書きで書くのが一般的です。

①頭語 ②時候の挨拶 ③安否に関する挨拶(相手) ④感謝やお詫びの挨拶

⑤主文起語 ⑥本文 ⑦結びの挨拶 ⑧結語 ⑨日付 ⑩署名 ⑪宛名 ※副文なし

①頭語は行頭から書く(字下げしない)。

②時候の挨拶などは、頭語の後に1字分空けて続けるか、改行して1字下げて書き始める。

⑧結語は行の下端から1字分上げた位置に書く。スペースが足りなければ改行する。

⑨日付は主文より1~2字下げて記載。

⑩署名も行の下端から1字分上げた位置に書く。

⑪宛名は行頭から書く(やや大きめの字で)。

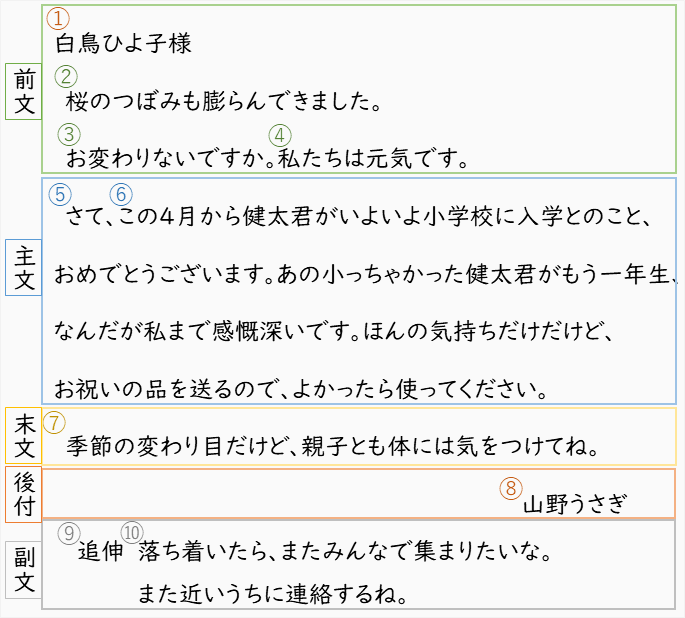

横書きの手紙の例文

カジュアルな横書きの手紙

横書きの手紙は親しい相手に送る場合や、カジュアルな用途に用います。

①宛名 ②時候の挨拶 ③安否に関する挨拶(相手) ④安否に関する挨拶(自分)

⑤主文起語 ⑥本文 ⑦結びの挨拶 ⑧署名 ⑨副文起語 ⑩追加文

カジュアルな手紙では宛名を最初に書いてもOK。

手紙の書き方(まとめ)

手紙を書くときには、形式にとらわれて難しく考えるよりも、まずは用件を正確に伝えることを意識します。

前文や末文の挨拶は、相手への敬意や気遣いを添える言葉です。上記の基本構成を参考に、相手や状況に応じて形式を崩したり簡略化したりすれば、カジュアルなものから儀礼的なものまで、無理なくかたちの整った手紙が書けるでしょう。

関連ページ

手紙の書き出し例文集|ビジネスの挨拶から友達への手紙まで

拝啓・敬具などの意味と使い分け|拝啓と謹啓の違いが分かりますか?

時候の挨拶(季節の挨拶)一覧|ビジネスからカジュアルまで

結びの挨拶|手紙の終わり方・文末に書く締めの言葉